LA QUININE ET D'AUTRES ANTIPALUDEENS

Gérard Gomez

avec la collaboration de

Jacques Baron

Plan de l'étude

1) Le paludisme

2) La quinine

2-1) Présentation

2-2) Mécanisme

d'action

3) L'artémisine et les trioxaquines

3-1) L'artémisinine

3-2) Mécanisme

d'action de l'artémisinine

3-3) Les

trioxaquines

4) Quelques autres antipaludéens

Annexe 1 : La malaria

Annexe 2 : Hémoglobine –hème

Annexe 3 : Les pharmacophores

1) Le paludisme

L'OMS

nous apprend "qu'en 2022 on estimait à 249 millions le nombre de cas de

paludisme dans le monde et à 608 000 le nombre de décès dus à cette maladie

dans 85 pays".

C'est

en Afrique qu'on enregistre le plus grand nombre de cas (94%) et 95% des décès.

Un

peu plus de la moitié des décès sont enregistrés dans quatre pays africains :

le Nigéria(26,8%), la République démocratique du Congo (12,3%), l'Ouganda

(5,1%) et le Mozambique (4,2%). (Source OMS).

Egalement

connu sous le nom de malaria (voir annexe 1), le

paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle.

- Il existe depuis des millénaires et a été décrit

dans des textes anciens, notamment en Chine et en Égypte.

- Les premières preuves de

paludisme remontent à plus de 4 000 ans.

- Il a été reconnu

comme une maladie transmise par les moustiques (femelles du genre Anopheles)

à la fin du XIXe siècle (1898) par le médecin britannique Sir Ronald Ross (Prix Nobel de

physiologie ou médecine en 1902).

Agents

pathogènes

:

- Le paludisme est causé par

des protozoaires parasites du genre Plasmodium (le nom courant est

"hématozoaire du paludisme").

- Les espèces les plus

courantes incluent Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium

ovale et Plasmodium malariae.

- Plasmodium falciparum

et Plasmodium vivax sont les plus dangereux ; Plasmodium falciparum

est responsable de la plupart des décès dus à cette maladie.

Symptômes :

- Les symptômes du paludisme

comprennent de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs

musculaires, de la fatigue et des vomissements.

- Dans les cas graves, il peut

entraîner des complications telles que l'anémie, des troubles neurologiques,

une insuffisance rénale, voire le décès.

Prévention

:

- La prévention du

paludisme repose sur plusieurs mesures, notamment l'utilisation de

moustiquaires imprégnées d'insecticide, l'élimination des eaux stagnantes où

les moustiques se reproduisent, et l'utilisation de médicaments prophylactiques

dans les zones à risque.

Traitements :

- Le traitement du paludisme

dépend du type de parasite impliqué et de la gravité de l'infection.

- Les médicaments

antipaludiques qui ont été ou sont actuellement utilisés comprennent entre autres, outre la quinine,

la chloroquine, l'artémisinine combinée à d'autres médicaments selon les

directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

- Dans les cas graves, une

hospitalisation et un traitement intraveineux peuvent être nécessaires.

2) La

quinine

2-1) Présentation

Le

premier médicament efficace contre le paludisme a été la quinine, dérivée de

l'écorce de quinquina, un arbre originaire d'Amérique du Sud. Les peuples

indigènes utilisaient traditionnellement l'écorce de quinquina pour traiter la

fièvre. Les Européens ont découvert ses propriétés antipaludiques au XVIIe

siècle lorsqu'ils ont été exposés au paludisme en Amérique du Sud.

|

(-)-Quinine ou 6’-méthoxycinchonan-9-ol,

(8α,9R)

C20H24N2O2

324,417

g.mol-1 177 °C

(anhydre) 57 °C

(hydraté) Indice

de réfraction

: Pouvoir

rotatoire

: [α]28820

/°.mL.g-1.dm = -178° Densité : 1,2 IR (nombre d'onde

σ /cm-1) 3295,1621,1507,1461,

1325, 1235, 1093, 1031. Très

soluble dans l’éthanol, la pyridine ; soluble dans l’éther, le chloroforme ;

légèrement soluble dans l’eau et l’acétone. N°

CAS

: 130-95-0 |

C'est

un alcaloïde extrait de

la poudre d'écorce du quinquina rouge (dans laquelle elle est présente à

raison de 2 à 15%), Cinchona ledgeriana,

plante de la famille des rubiacées, vivant dans la cordillère des Andes à des

altitudes d'environ 2000m et actuellement cultivée en Asie. C'est Linné qui

donnera le nom Cinchona en souvenir

de la Comtesse El Cinchon épouse du vice-roi du Pérou, guérie grâce à cette

drogue) C'est

un agent antimalarique (antipaludéen). C'est

également une base utilisée pour la résolution des inverses

optiques à partir du racémique

d'un acide. Elle

est utilisée comme agent d’amertume dans certaines boissons («tonics»). |

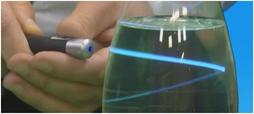

Une

solution de quinine est normalement transparente et incolore. Quand on

l'éclaire avec un laser UV, on voit la lumière bleue émise par fluorescence de

la molécule de quinine (λ fluorescence = 450 nm) sur le trajet

du faisceau UV.

Les

spectres d'absorption et d'émission de fluorescence des différentes formes de

la (-)quinine en solution aqueuse, pour une longueur d'onde d'excitation λexc=

333nm sont donnés ci-dessous :

La

structure de la quinine que nous rappelons ci-dessous

correspond

à un composé basique constitué d'hétérocycles azotés :

- l'un de type quinoléine portant un

groupement méthoxy

|

|

|

Quinoléine |

- l'autre de type quinuclidine

portant un groupement fonctionnel vinyle

|

|

|

Quinuclidine |

QH+

et QH22+ correspondent aux formules ci-dessous :

|

|

|

|

QH+ |

QH22+ |

2-2) Mécanisme

d'action de la quinine (d'après Anne Robert :

"Le fer de l'hème : cible pour la chimiothérapie du paludisme".

https://culturesciences.chimie.ens.fr/thematiques/chimie-organique/chimie-pharmaceutique/le-fer-de-l-heme-cible-pour-la-chimiotherapie-du).

Le

plasmodium pénètre dans les hématies où il accomplit un cycle parasitaire

responsable des symptômes du paludisme.

Le

plasmodium possède les enzymes nécessaires au fractionnement de l'hémoglobine

(voir annexe 2) en acides aminés qui lui serviront à

construire ses propres protéines.

Au

cours de cette opération, il libère le noyau hème qui possède un atome de fer.

Aussitôt libéré, le fer réduit le dioxygène en superoxyde, radical O2-*qui constitue la

première étape d'un stress oxydant fatal au parasite.

Afin

d'échapper à la toxicité engendrée par ce déchet (noyau hème) qu'il a contribué

à libérer, le plasmodium polymérise l'hème-Fe(II) en un pigment noir,

insoluble, l'hémozoïne :

|

|

Ce

dimère de l'hème ne peut plus réduire l'oxygène et n'est donc plus toxique pour

le parasite.

On

administre de la quinine ; la quinine possède, on l'a vu, un noyau quinoléine

plan qui s'interpose entre deux noyaux hème et empêche leur dimérisation en

hémozoïne ce qui permet le stress oxydant fatal au plasmodium.

3) L'artémisine et les trioxaquines :

3-1) L'artémisinine

:

La

quinine est restée le principal traitement du paludisme pendant des siècles

jusqu'à ce que d'autres médicaments deviennent plus couramment utilisés en raison

de leur efficacité accrue et de leur meilleure tolérance.

Dans

les années 1930, on s'est aperçu qu'une résistance des agents pathogènes à la

quinine et à ses homologues apparaissait.

Au

début des années 1970, l'artémisinine est extraite des feuilles d'armoise

annuelle (Artemisia annua). En 2015, la physiologiste chinoise Youyou Tu

obtient le Prix Nobel de médecine et de physiologie (conjointement avec William

Campbell et Satachi Omura) pour sa découverte de l'efficacité de l'artémisinine

pour traiter le paludisme.

La

formule de l'artémisinine et ses principales caractéristiques sont les

suivantes :

|

C15H22O5

|

C'est

une lactone, sesquiterpénique portant un groupe peroxyde (C-O-O-C) (endoperoxyde),

dont un des nombreux stéréoisomères (la molécule présente sept carbones

asymétriques) synthétisé par l'armoise annuelle (Artemisia annua) s'est

révélé actif contre le parasite du paludisme, Plasmodium falciparum. C'est

le cycle 1,2,4-trioxane qui porte le groupe peroxyde, groupe qui entraîne

l'activité biologique de la molécule.

Industriellement

on peut obtenir cette molécule par hémisynthèse à partir de l'acide

artémisinique, lui-même fabriqué par génie génétique. |

3-2) Mécanisme

d'action de l'artémisinine : (d'après Anne Robert :

"Le fer de l'hème : cible pour la chimiothérapie du paludisme". https://culturesciences.chimie.ens.fr/thematiques/chimie-organique/chimie-pharmaceutique/le-fer-de-l-heme-cible-pour-la-chimiotherapie-du).

Réaction

A : Il

y a homolyse du peroxyde entre les oxygènes 1 et 2, création d'une liaison

entre l'atome d'oxygène 1 et le groupe fer--hème ; le fer passe de Fe(II) à

Fe(III). On aboutit à un radical alkoxy.

Réaction

B :

Il y a homolyse en 4 entre les carbones 3 et 4, formation d'un radical alkyle

issu de l'artémisinine.

Réaction

C :

Il y a couplage covalent entre l'hème et le radical alkyle précédemment formé.

Un transfert

monoélectronique intramoléculaire réduit Fe(III) en Fe(II).

Le

composé formé correspond à

Ces

adduits ainsi formés empêchent la dimérisation de l'hème et la suite est la même

que pour la quinine, le fer conserve ses propriétés rédox qui entraînent le stress oxydant fatal au

plasmodium.

3-3) Les

trioxaquines

Dans

les années 2000, on a trouvé des parasites insensibles à l'artémisinine, et

d'autres médicaments ont été explorés.

Parmi

eux, les trioxaquines.

Ce sont de nouvelles molécules antipaludiques

hybrides à activité duale.

Elle sont l'association de deux pharmacophores (voir

annexe 3) antipaludiques de classe différente :

-

Un trioxane

-

Une aminoquinoléine

par exemple ici, la primaquine.

Exemple de trioxaquine :

La trioxaquine PA1259

C27H36ClN3O3

Masse molaire

486,046 g.mol-1

Elle est active sur les stades larvaires et adultes

de Schistosoma mansoni.

Remarque :

L'artémisinine

molécule existant dans la nature est très voisine des trioxaquines ; elle

possède le pharmacophore trioxane qui a servi à définir cette classe de

molécules.

4) Quelques autres antipaludéens

Amodiaquine – Artéméther – Artésunate – Atovaquone – Chloroquine – Dihydroartémisinine

– Ferroquine – Halofantrine

–

Hydroxychloroquine – Luméfantrine

– Méfloquine – Pipéraquine

- Proguanil – Pyriméthamine

– Sulfadoxine.

Ils

sont classés ci-dessous par ordre croissant de l'année de leur découverte ou de

leur synthèse.

|

C18H26ClN3 Masse

molaire

: 319,872

g.mol-1 Fusion : 90°C N°

CAS

: 54-05-7 |

La chloroquine a été découverte en 1934 par

les scientifiques Hans Andersag et collaborateurs. C'est un médicament utilisé pour prévenir et traiter le paludisme,

ainsi que d'autres maladies comme le lupus et la polyarthrite rhumatoïde.

Bien qu'elle soit dérivée de la quinine, la chloroquine est produite

synthétiquement en laboratoire. |

|

C12H14N4O4S Masse

molaire

: 310,329

g.mol-1 N°

CAS

: 2447-57-6 |

C'est un antibiotique sulfamide. Comme tous les

sulfamides, il empêche la synthèse de l'acide folique (vitamine B9), intermédiaire

nécessaire à la synthèse des bases nucléiques et donc à la vie de certaines

bactéries. En association avec la pyriméthamine,

il permet de traiter certains paludismes. Cette molécule a été découverte en 1937 par

le biochimiste allemand Gerhard Domagk qui préalablement (1931) avait

découvert la sulfonamido-chrysoïdine (Prontosil®) ce qui lui valut le Prix

Nobel de physiologie et de médecine en 1939. |

|

C11H16ClN5 Masse

molaire

: 253,731

g.mol-1 Fusion : 129°C N°

CAS

: 500-92-5 |

Ce composé qui a été développé dans les années 1940,

appartient à la famille des biguanides, des molécules dérivées de la

guanidine :

Le biguanide correspond à deux molécules de

guanidine ayant un atome d'azote en commun.

Le proguanil est une prodrogue ; il est métabolisé dans le

foie en sa forme active, le cycloguanil :

|

|

C20H22ClN3O Masse

molaire

: 355,861

g.mol-1 N°

CAS

: 86-42-0 |

Amodiaquine L'amodiaquine appartient à la classe des

médicaments appelés amino-4-quinoléines. Il a été synthétisé pour la première fois en 1948

par des chercheurs français. |

|

C18H26

ClN3O Masse

molaire

: 335,872

g.mol-1 N°

CAS

: 118-42-3 |

Cette molécule est un médicament qui a été

largement étudié et utilisé dans le traitement de diverses maladies,

notamment le paludisme, la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux. C'est un dérivé de la chloroquine. Elle a été synthétisée pour la première fois dans

les années 1950 et est devenue un traitement populaire en raison de

ses effets anti-inflammatoires. L'hydroxychloroquine interfère egalement avec les

processus cellulaires des parasites responsables du paludisme. |

|

C12H13ClN4 Masse

molaire

: 248,711

g.mol-1 Aspect : Poudre

cristalline blanche Solubilité : Insoluble

dans l'eau N°

CAS

: 58-14-0 |

Molécule découverte dans les années 1950

par des chercheurs de la société pharmaceutique britannique Wellcome Research

Laboratories (aujourd'hui GlaxoSmithKline) en tant qu'agent antipaludique. On a découvert par la suite qu'elle avait aussi

des propriétés antiparasitaires. La pyriméthamine agit en inhibant une enzyme, la

dihydrofolate réductase (DHFR) essentielle à la synthèse des folates dans les

parasites, ce qui perturbe leur métabolisme et entraîne leur mort. On l'associe souvent à la sulfadoxine

pour augmenter son efficacité. |

|

C29H32Cl2N6 Masse

molaire

: 535,52

g.mol-1 N°

CAS

: 4085-31-8 |

Elle a été synthétisée en France dans les années 1960. Les résistances à la chloroquine ont redonné de

l'intérêt à cette molécule. La pipéraquine tue les parasites en perturbant la

détoxification de l'hème de l'hôte. Elle empêche le parasite de dimériser

l'hème en hémozoïne. |

|

C26H30Cl2F3NO Masse

molaire

: 500,43

g.mol-1 N°

CAS

: 69756-53-2 |

L'halofantrine est un médicament antipaludique

appartenant à la classe des aryl aminoalcools (il possède un noyau

phénanthrène). Il a été développé par la société Geigy, aujourd'hui Novartis.

- Il est

efficace, en particulier sur les souches de Plasmodium falciparum résistantes

à la chloroquine. Son action a été remise en cause dès 1993, suite à

la découverte de sa toxicité cardiaque potentielle. |

|

C17H16F6N2O Aspect : Solide

cristallisé (quand purifié dans le méthanol aqueux). Masse

molaire

: 378,311

g.mol-1 Fusion : 178,2°C N°

CAS

: 53230-10-7 |

Antipaludéen

sanguin destiné à lutter contre les protozoaires responsables du paludisme (plasmodium)

après la phase d'incubation (on les appelle alors schizontes et le médicament

est dit schizonticide). C'est

une molécule synthétique contenant le noyau quinoléine, développée dans les

années 1970 par des chercheurs de la société pharmaceutique suisse

Hoffmann-La Roche. |

|

C30H32Cl3NO Masse

molaire

: 528,940

g.mol-1 N°

CAS

: 82186-77-4 |

- La

luméfantrine est un médicament antipaludique appartenant à la classe des aryl

aminoalcools. |

|

C16H26O5 Masse

molaire

: 298,375

g.mol-1 N°

CAS

: 71963-77-4 |

C'est un méthoxyméthane semi-synthétique de

l'artémisinine. Cette molécule est plus liposoluble que

l'artémisinine. C'est un précurseur pharmacologique (prodrogue) de la dihydroartémisinine. L'artéméther a été découvert en 1971 par

des scientifiques chinois. |

|

ou DHA

C15H24O5 Masse

molaire : 284,3481

g.mol-1 N°

CAS : 71939-50-9 |

C'est un endoperoxyde, dérivé semi-synthétique de

l'artémisinine. La dihydroartémisinine est considérée comme plus stable

et possède une meilleure biodisponibilité que l'artémisinine. Peut être associée à la pipéraquine. Elle a été découverte en 1973 par des

scientifiques chinois. |

|

C19H28O8 Masse

molaire : 384,421

g.mol-1 N°

CAS : 88495-63-0 |

L'artésunate est un médicament largement utilisé

pour le traitement du paludisme, C'est un peroxyde de type sesquiterpénique dérivé

semi-synthétique, hydrosoluble, du groupe de l'artémisinine. Il est souvent associé à l'amodiaquine

ce qui augmente son efficacité. Il a été découvert en 1977 par des

scientifiques chinois. |

|

C22H19ClO3 Masse

molaire

: 366,837

g.mol-1 Solubilité : Insoluble

dans l'eau N°

CAS

: 95233-18-4 |

L'atovaquone est un médicament antipaludique et anti-protozoaire

développé dans les années 1980. Il appartient à une classe de

médicaments appelés hydroxynaphtoquinones. Utilisé principalement pour

traiter et prévenir le paludisme, l'atovaquone a également montré son

efficacité dans le traitement d'autres infections à protozoaires. L'atovaquone est utilisé souvent en association

avec le proguanil ou le proguanil-chloroquine. Il

est particulièrement efficace contre les souches de Plasmodium résistantes à

d'autres médicaments antipaludiques. Il inhibe la reproduction du parasite responsable

de la maladie. |

|

C23H24ClFeN3 Aspect : Solide

jaune cristallisé Masse

molaire

: 433,755

g.mol-1 Fusion : 193 à

195°C |

Antipaludique, nouveau dérivé de la chloroquine,

conçu en 1994 à l'Université de Lille 1 (Professeur Jacques Brocard). Il s'agit de l'incorporation d'un motif

ferrocénique dans le squelette de la chloroquine. Il a passé avec succès les phases I et II de

développement clinique chez Sanofi-Aventis. |

La malaria.

C'est la dénomination du paludisme dans les pays anglo-saxon.

Le mot

"malaria" signifie littéralement "mauvais air". Il fait

référence à la croyance ancienne selon laquelle le paludisme était causé par la

respiration de l'air vicié des marécages où se reproduisaient les moustiques

vecteurs de la maladie. Cette théorie a été largement répandue pendant des

siècles avant que la véritable cause de la maladie - les parasites du genre

Plasmodium transmis par les piqûres de moustiques - ne soit découverte.

Le mot

paludisme vient du latin "Palus" (marais).

Hémoglobine –hème

Les

globules rouges ou érythrocytes donnent au sang sa couleur caractéristique. Le

colorant rouge est l’hémoglobine, en abrégé Hb.

La

partie incolore protéinique de l’hémoglobine est la globine (lat. globulus, sphère).

La

globine comporte 4 chaînes d'acides aminés, 2 chaînes a et de 2 chaînes b. Chaque chaîne est

constituée d'une hélice qui adopte une conformation spatiale lui donnant une

forme globuleuse.

Le

groupe prosthétique (gr. prosthetos,

lié, ajouté ) est nommé hème, il s’agit d’un complexe (lat. complexus, entouré, embrassé)

fer-porphyrine ; le fer est au centre, entouré en carré par les 4 atomes

d’azote de la porphyrine (gr. porphura,

pourpre) .

Chaque

chaîne α et β de la globine possède son propre hème.

Une

molécule d'histidine, un acide aminé de la chaîne, occupe une position axiale

par rapport à l'hème et est liée au fer(II)

par sa partie imidazole.

L'autre

position axiale est d'abord occupée par une molécule d'eau ; elle est dans les

poumons remplacée par une molécule d’oxygène liée au fer et a une autre

molécule d'histidine.

|

Imidazole

Histidine

|

|

|

Hème |

Hémoglobine chargée en oxygène |

Les pharmacophores.

C'est

l'ensemble des groupes fonctionnels et leur structure spatiale nécessaires à

une molécule pour qu'elle ait des propriétés thérapeutiques données.