MEMBRANES SELECTIVES ET APPLICATIONS

Gérard Gomez

Plan

de l’étude

1) Généralités

2) Membranes échangeuses d’ions

2-1) Introduction

2-2) Principe

de fonctionnement

2-3) Nature

chimique de ces membranes

2-4) Type de

membrane auxquelles conduisent ces différents polymères

2-5) Une application :

Pile à combustible

3) Autres membranes sélectives

3-1) Une autre application : la pervaporation

3-2)

Membranes sélectives utilisées pour la pervaporation

Annexe

1 Obtention d’une membrane PEMFC par Polymérisation

radicalaire vivante

Une membrane est une structure souple ou rigide, généralement fine, qui

sépare deux milieux et permet, limite ou empêche le passage de certaines

substances.

Elle agit comme une barrière qui laisse passer les particules , selon des critères physiques ou

physico-chimiques.

Les membranes sont utilisées dans des procédés de

séparation visant à isoler totalement ou partiellement certains constituants

d’un mélange.

Ces procédés sont regroupés sous le terme

de filtrations membranaires (voir l’article Filtrations).

On distingue principalement deux grandes catégories :

·

Filtrations

mécaniques : certaines membranes sont

conçues pour retenir globalement les particules supérieures à une certaine

taille, sans distinction de nature chimique. Elles agissent comme un tamis, et

c’est la dimension des pores de la membrane qui assure ce tri. C’est le cas de

la microfiltration et, dans une moindre

mesure, de l’ultrafiltration.

·

.Membranes sélectives :

lorsque d’autres critères que la taille jouent un rôle

dans la séparation — comme la charge électrique, la polarité, ou

l’affinité chimique — avec la membrane on parle alors de membrane

sélective. Ces membranes permettent une séparation plus fine, comme en nanofiltration, osmose inverse, dialyse, pervaporation ;

c’est aussi le cas avec les membranes échangeuse d’ions.

Remarque : Dans le cas de l’osmose

inverse on parle de membrane semi-perméable car elle ne laisse passer que le

solvant et retient tous les solutés. Le terme sélectif est plus général que le

terme semi-perméable.

Les membranes échangeuses d’ions et

celles utilisées dans la pervaporation vont faire l’objet de cette étude.

2) Membranes échangeuses d’ions

Les membranes échangeuses d'ions

permettent la séparation de certains ions présents dans une solution.

Elles jouent un rôle clé dans

les processus électrochimiques mis en jeu, par exemple dans les batteries, mais

aussi ceux mis en œuvre en biotechnologies et dans les procédés de traitement

de l’eau.

2-2) Principe de

fonctionnement

Les membranes échangeuses

d'ions se laissent traverser par certains ions présents dans une solution tout

en en retenant d'autres ; ce phénomène est désigné par le terme de « permsélectivité aux ions ».

Leur principe repose sur les

interactions électrostatiques entre les ions qui essaient de traverser ces

membranes et les ions fixes des groupements fonctionnels que porte le matériau

constituant la membrane.

Elles sont classées en deux

grandes catégories :

- membranes échangeuses de cations (MEC) :

Elles

possèdent des groupes fonctionnels fixes chargés négativement (par

exemple -SO3-) et elles se laissent traverser par des

cations (ions chargés positivement (Na+, Ca2+, H+).

Elles retiennent les ions

chargés négativement.

|

|

|

MEC Membrane

échangeuse de cations |

- membranes

échangeuses d'anions (MEA) :

Elles possèdent des groupes

fonctionnels fixes chargés positivement (par exemple des amines

quaternaires -NR3+). Elles se laissent traverser par des

anions (ions chargés négativement (Cl-, HO-, NO3-

…).

Elles retiennent les ions

chargés positivement.

|

|

|

MEA Membrane

échangeuse d’anions |

2-3) Nature chimique de

ces membranes

Ce sont des polymères obtenus

:

- soit à partir de polymères naturels, comme

par exemple :

·

La zéine, une prolamine hydrophobe,

majoritairement présente dans le maïs et constituée d'acides aminés hydrophobes

(leucine, proline, alanine) mais aussi d'acides aminés polaires comme la

glutamine (qui permet certaines interactions avec l'eau).

La zéine est insoluble dans

l'eau, mais soluble dans l'éthanol et d'autres solvants organiques.

·

Le chitosane, un

polysaccharide dérivé de la chitine que l'on trouve par exemple dans les

carapaces de crustacés marins :

Le chitosane

La chitine

Remarque : La

chitine est similaire à la cellulose, mais avec une

résistance accrue grâce aux liaisons hydrogène supplémentaires entre les

chaînes.

Le chitosane

qui dérive de la chitine par désacétylation du groupe acétamido

(un groupe amine -NH2 remplace le groupe -NH-CO-CH3)

trouve de nombreuses et importantes applications dans les domaines de

l'agriculture, la santé.... d'autant qu'il est

biodégradable grâce aux chitosanases et aux chitinases présents dans de nombreuses cellules.

·

Les alginates sont

des polysaccharides extraits de la paroi cellulaire des algues brunes,

principalement Laminaria, Ascophyllum, Fucus (on peut aussi obtenir les

alginates par voie bactérienne).

Ce sont des copolymères

linéaires constitués de deux unités de base, l'acide α-L-guluronique, G, et l'acide β-D-mannuronique, M. Le rapport M/G dépend de l'algue de

départ et conditionne les propriétés physiques, chimiques et mécaniques du

polymère.

Ces unités de base sont groupées en blocs (blocs GG correspondant à des

molécules d'acide guluronique liés

en α-1->4, blocs MM correspondant à des molécules d'acide mannuronique liés en β-1->4, blocs MG

correspondants à des enchaînements irréguliers ou à des enchaînement alternés

d'acide guluronique et mannuronique),

chaque bloc ayant une longueur d'environ 15 à 20 unités (degré de polymérisation

de chaque bloc).

Les cations compensateurs sont généralement les ions sodium ou calcium.

Blocs GG

Blocs MM

Blocs MG

·

La cellulose

Résulte de la polycondensation de glucose (C6H12O6)

CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-C(H)=O sous forme

de β-D-glucopyranose

On obtient des chaînes dîtes "linéaires".

Les différentes chaînes placées côte à côte sont liées

par de nombreuses liaisons hydrogène ce qui donne à ce matériau une très grande

rigidité et qui explique qu'elle est la substance de soutien (parois) des

cellules jeunes des végétaux.

La cellulose pratiquement pure est tirée du fruit du

cotonnier ; il contient des graines recouvertes d’un duvet formé de fibres de 2

à 7 cm de long; débarrassées des impuretés, ces fibres constituent le coton

hydrophile.

La cellulose s’obtient également à partir du bois;

le bois est essentiellement constitué de cellulose et de lignine; un traitement

à l’hydrogénosulfite de calcium détruit la lignine; il

reste la pâte de bois; on en fait le papier, le carton, ....

Elle n'est pas attaquable par les sucs digestifs de

l'homme. C'est une matière première de tout premier ordre dans l'industrie

chimique.

Elle est insoluble dans l'eau et la plupart des

solvants organiques et n'est solubilisée que par une solution ammoniacale

d'hydroxyde de cuivre (II) : la liqueur de Schweitzer. Son hydrolyse acide

conduit au glucose.

·

Les pectines

Il s'agit d'un ensemble

complexe formé d'une ossature majoritaire résultant d'un enchaînement d'acides

α-D-galacturonique liés en 1-4 (unités homogalacturonanes)

Certaines des unités homogalacturonanes

peuvent être méthylées et/ou acétylées :

Certaines unités homogalacturonanes

peuvent être substituées par des oses :

-

Rhamnogalacturonanes

L'ose est alors le L (-)-rhamnose

:

|

|

|

-

Xylogalacturonanes

L'ose est alors le D(+)-xylose :

|

|

|

-

Apiogalacturonanes

L'ose est alors le D-apiose

|

|

|

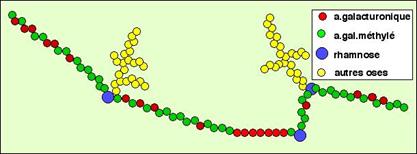

On peut donner un aperçu général de la structure d'une

pectine par le schéma suivant :

Roger PRAT, Michèle MOSINIAK, Jean-Claude ROLAND : La paroi

primaire de la cellule végétale ; les pectines.

Les pectines ont l'avantage

d'être biodégradables et renouvelables ; ce sont donc des polymères

intéressants pour des applications écologiques (traitement de l'eau).

- soit à partir de polymères synthétiques, en

particulier

·

Des polymères sulfonés

comme le

polystyrène sulfoné (PSS) encore appelé poly(styrène

sulfonate de sodium).

Remarque :

On peut obtenir le PSS :

* Soit par polymérisation du sulfonate de styrène

* Soit par sulfonation du polystyrène

Cette méthode est bien moins

sélective que la précédente car le composé obtenu est un mélange de chaînes

diversement sulfonées (le nombre de groupements SO3-

n'est pas le même).

Ces PSS sont des résines

échangeuses de cations. On les utilise par exemple pour

fabriquer des membranes échangeuses de protons dans les piles à combustible.

Remarque :

L'éthylènedioxythiophène

peut s'allier au poly(styrène sulfonate) de sodium

pour donner le PEDOT:PSS

Ce PEDOT:PSS

améliore la conductivité et la stabilité des membranes échangeuses de protons.

·

De polymères aminés

comme le

polyéthylène imine ou le polyvinylamine, pour former

des résines échangeuses d'anions.

* Polyéthylène imine (ou PEI)

Plusieurs formes existent

-1- Forme linéaire

![]()

Cette molécule peut s'obtenir

part polymérisation par ouverture de cycle de l'azacyclopropane

:

![]()

-2- Forme ramifiée

*Polyvinylamine(ou PVAm)

C'est un polymère

thermoplastique incolore et soluble dans l'eau.

Il est obtenu par hydrolyse du

polyvinylformamide, lui-même obtenu par

polymérisation radicalaire du vinylformamide :

Le polyvinylamine

(PVAm) possède des groupes amine (-NH₂) qui peuvent être

protonés en -NH₃⁺ en

milieu acide.

Ces groupes ammonium

positifs permettent d'attirer et d'échanger des anions (Cl⁻, SO₄²⁻, etc.), ce qui en fait une membrane échangeuse

d'anions.

·

De copolymères :

* Le PEFMC (Nafion

®)

|

|

Il s'agit

du copolymère du tétrafluoroéthylène : CF2

= CF2 (le monomère du PTFE (téflon) et de l'acide perfluoro-3,6-dioxa-4-méthyloct-7-ènesulfonique :

La chaîne principale est en

PTFE. Les groupes sulfonates hydrophiles facilitent la conduction des ions H+

dans un environnement humide. Cette membrane doit donc être maintenue

humide sous peine de baisse de conduction des ions H+ c’est-à-dire

une baisse de rendement de la pile. |

2-4) Type de membrane auxquelles

conduisent ces différents polymères :

|

Zéine |

MEC/Neutre |

|

Chitosane |

MEA |

|

Alginate |

MEC |

|

Cellulose |

Par modification chimique,

peut devenir MEC ou MEA |

|

Pectines |

MEC |

|

Rhamnogalacturonanes |

MEC |

|

Xylogalacturonanes |

MEC |

|

Apiogalacturonanes |

MEC |

|

PSS |

MEC |

|

PEI |

MEA |

|

Polyvinylamine |

MEA |

|

PEMFC (Nafion

®) |

MEC |

2-5) Une application : Pile à

combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC : Proton Exchange Membrane

Fuel Cell).

Une pile à combustible est un dispositif électrochimique

qui convertit directement l'énergie qu'est susceptible de fournir un

combustible (énergie chimique) en énergie électrique, avec production

éventuelle de chaleur, sans passer par une combustion.

Son fonctionnement fait intervenir une réaction

d'oxydoréduction entre un combustible et un oxydant.

Deux électrodes (anode et cathode) sont séparées par

une membrane électrolyte qui permet le transfert d'ions tout en bloquant les

électrons ; on force ces électrons à passer, lorsqu'on le souhaite, dans un

circuit externe (courant électrique).

Son fonctionnement est théoriquement illimité tant

qu'on l'alimente en combustible et en oxydant.

Les piles à combustible sont utilisées dans divers

domaines comme l'automobile, l'aérospatial ….

Un schéma qui résume le fonctionnement d'une pile à combustible dont le combustible est

l'hydrogène et l'oxydant est l'oxygène.

·

L'anode et la cathode sont constituées d'une fine couche de platine

(catalyseur) appliquée sur du carbone (fine couche poreuse) qui maximise

l'efficacité des réactions électrochimiques qui ont lieu.

·

La membrane

électrolyte peut être constituée d'un polymère

solide flexible et semi-transparent, le Nafion ®

|

Motif

du Nafion ® |

Il s'agit

du copolymère du tétrafluoroéthylène : CF2

= CF2 (le monomère du PTFE (téflon) et de l'acide perfluoro-3,6-dioxa-4-méthyloct-7-ènesulfonique :

La chaîne principale

est en PTFE (Voir annexe 1). Les groupes sulfonates

hydrophiles facilitent la conduction des ions H+ dans un

environnement humide. Cette membrane doit donc être maintenue humide sous

peine de baisse de conduction des ions H+ c’est-à-dire une baisse

de rendement de la pile. |

3) D’autres

membranes sélectives et une autre application :

3-1) Une

autre application : la pervaporation

La pervaporation ( perméation + évaporation

) est un procédé de séparation membranaire utilisé pour

séparer des mélanges liquides, par exemple des mélanges eau/éthanol, en

exploitant la différence de volatilité des composants.

Les

membranes utilisées n’ont pas de pores ; leur traversée se fait par le

phénomène de dissolution-diffusion.

La

dissolution-diffusion est le mécanisme fondamental qui gouverne le

transport de matière à travers les membranes polymères denses, comme celles

utilisées par exemple en osmose inverse.

On

distingue trois étapes :

·

Dissolution (ou

solubilisation)

Le ou les composants

du mélange liquide (souvent appelés pénétrants) doivent

d’abord se dissoudre dans la membrane.

Cette étape

dépend de :

- L’affinité

chimique entre le soluté et le matériau de la membrane

(hydrophile ou hydrophobe).

- La polarité,

la taille moléculaire, ou encore la capacité à former des liaisons faibles

(type Van der Waals, Hydrogène, etc.).

Seuls les

composants solubles dans la membrane peuvent potentiellement la traverser.

·

Diffusion à

travers la membrane

Une fois

dissous, les molécules diffusent à travers le matériau de la membrane,

selon un gradient de concentration ou de pression partielle.

Ce transport

suit généralement la loi de Fick (diffusion), et la vitesse dépend de

:

- La température

- La taille et la forme des

molécules

- La structure interne de

la membrane (mobilité de la chaîne polymère, densité de réticulation,

etc.)

·

La désorption (ou

évaporation).

En sortie de

membrane, les molécules traversées sont désorbées en phase vapeur, car

la face aval est placée sous vide ou balayée ce qui signifie qu’elle est

parcourue par un flux continu de gaz souvent inerte comme l’azote qui entraîne

les molécules évaporées qui viennent de traverser la membrane ; cela

facilite l’extraction des composés perméés.

La vapeur est

ensuite condensée pour être collectée.

On utilise le

phénomène de pervaporation :

Ø

Pour séparer les azéotropes qui

sont des mélanges impossibles à séparer par distillation comme le mélange

eau-éthanol à 95,6% en masse en éthanol à 1 atm. qui bout à 78,2°C.

Ø Pour le traitement de certains effluents industriels.

Ø

…..

On comprend que

cette séparation par pervaporation est basée sur la facilité avec laquelle les

différents composants du mélange franchiront les trois étapes.

Voici un

exemple de membrane et les conditions opératoires à respecter pour obtenir de

l’éthanol pratiquement pur à partir d’un mélange azéotropique

eau-éthanol :

o

Membrane dense, non poreuse.

o

Sélectivité hydrophile, pour

favoriser le transport de l’eau.

o

Matériaux courants : PVA

(Alcool polyvinylique, Nafion ® (polymère fluoré,

sulfoné), chitosane ou composites PVA-Silice pour

améliorer la stabilité.

o

Température d’alimentation :

60 à 80°C (augmente la perméation sans trop ramollir la membrane)

o

Vide côté perméat : <10mbar

(favorise l’évaporation de l’eau)

o

Epaisseur de la membrane : 10

à 100µm (compromis entre débit et sélectivité)

o

Pression d’alimentation :

atmosphérique

o

Balayage (optionnel) : gaz

inerte (azote) ou vide dynamique

3-2) Membranes

sélectives utilisées pour la pervaporation

Le choix de la

membrane dépend fortement de la nature du mélange, de la température et du

solvant majoritaire.

Ø

Séparation eau/ composé organique

(en fait il s’agit de retirer l’eau des solvants organiques (éthanol,

isopropanol, acétate d’éthyle notamment), c’est-à-dire que le composé organique

est majoritaire.

-

Membranes polymères hydrophiles-

PVA (alcool polyvinylique) - Nafion ® - Chitosane – Polyacrylates -

|

PVA (alcool polyvinylique) |

|

|

Polymère

courant, très souvent utilisé. On peut aussi utiliser des composites pVA/silice

(membranes hybrides). On les

représente par PVA-[SiO2]n.

Cela désigne un réseau de chaînes de PVA dans lequel sont dispersées des

nanoparticules de silice (SiO2), souvent sous forme de réseau

tridimensionnel ou agrégats. Remarque : Le PVA n'est pas obtenu par

polymérisation de l’alcool vinylique, mais par hydrolyse d'un autre polymère,

le poly (acétate de vinyle) :

Ceci tient au fait que

l'alcool vinylique n'est pas stable ; c'est sa forme tautomère l'éthanal qui

l'est :

|

|

|

Le chitosane permet de chélater les

métaux lourds, de floculer les matières organiques et minérales mais aussi

les microorganismes d'où son utilisation dans le traitement des eaux usées. Le chitosane est biodégradable ; il

dérive d’un composé naturel, la chitine

par désacétylation du groupe acétamido

(un groupe amine -NH2 remplace le groupe -NH-CO-CH3)

trouve de nombreuses et importantes applications dans les domaines de

l'agriculture, la santé.... d'autant qu'il est biodégradable grâce aux

chitosanases dans de nombreuses cellules. |

- Le poly(acide

acrylique) ou PAA

conviennent très bien ; ils sont très hydrophiles et

peuvent former des gels ; Le polyacrylate de sodium en particulier

enserre les molécules d'eau qui sont retenues par attraction électrostatique

comme indiqué ci-dessous

- Le

polyacrtylonitrile (PAN)

|

Ø

Séparation composé organique-eau,

c’est-à-dire que le composé organique hydrophobe est minoritaire :

concentration d’arômes dans l’industrie alimentaire, récupération de solvants

dans les procédés pharmaceutiques.

-Membranes polymères

hydrophobes (organophiles)-

Polydiméthylsiloxane (PDMS) – Polyuréthanes - Poly(éthylène-co-propylène) - Polyether-block-amide (PEBA) -

|

Ce matériau

très souple et hydrophobe. Il a une

très forte affinité pour les composés organiques. Il a une

perméabilité élevée. Il résiste à

des températures supérieures à 150°C. Il résiste à

de nombreux solvants. Il limite

l’adsorption de l’eau. On peut

l’utiliser pur, en film mince. Pour

améliorer la stabilité mécanique on peut le déposer sur un support poreux

(PAN, PES). On peut le

modifier (matériau composite) avec des charges (zéolithes) pour augmenter sa

sélectivité. |

Résultent de

l’action d’un di-isocyanate sur un diol. La nature de

R et R’ (groupes rigides ou souples) permet de moduler des propriétés des

polyuréthanes. On peut

ainsi ajuster l’hydrophilie ou l’hydrophobie du matériau. Il a une

bonne stabilité mécanique même en film mince. Il est

adapté à divers solvants organiques. Il est

compatible avec des charges organiques pour améliorer la sélectivité. Ils est compatibles avec d’autres polymères pour former des associations de

polymères (blends en anglais) pour optimiser ses

propriétés. |

|

Poly(éthylène-co-propylène) |

|

|

Le poly(éthylène-co-propylène), aussi appelé EP

(éthylène-propylène copolymère), est un élastomère non polaire composé

de monomères d’éthylène (–CH₂–CH₂–) et de propylène (–CH₂–CH(CH₃)–). Le ratio

entre éthylène et propylène est variable, ce qui influence les propriétés

mécaniques et la perméabilité. Hydrophobe, Bonne flexibilité, faible

absorption d’eau, Bonne stabilité thermique. |

C’est un un élastomère thermoplastique qui résulte de la

copolymérisation de blocs rigides de polyamide (PA6, PA11, PA12) et de blocs

souples de polyéther PE (PEG par exemple). Cette structure en blocs confère

au PEBA une combinaison unique de rigidité flexibilité et résilience. – Bonne

perméabilité aux composés organiques volatils. - Facilement transformable par injection, extrusion ou soufflage |

Obtention d’une membrane PEMFC par Polymérisation

radicalaire vivante :

L’obtention de la structure recherchée pour le

polymère n’est possible que si la polymérisation

est parfaitement contrôlée. Pour cela, une polymérisation

radicalaire vivante peut être obtenue

par addition dans le milieu de radicaux nitroxyle ; ceux-ci ont la particularité de terminer

réversiblement la croissance des centres actifs radicalaires P.

La définition donnée par l'IUPAC (Union

internationale de chimie pure et appliquée) de la polymérisation vivante est la

suivante :

"C'est une polymérisation en chaîne dont le

transfert et la terminaison de chaîne sont absents. Dans de nombreux cas la

vitesse d'initiation de la chaîne est rapide par rapport à la vitesse de

propagation de la chaîne, de sorte que le nombre de porteurs de chaînes

cinétiques est essentiellement constant tout au long de la

polymérisation."

La polymérisation se termine quand le monomère est

épuisé, mais l'extrémité de la chaîne demeure activée. On obtient des chaînes

de longueur sensiblement égales.

Rappelons que la longueur de chaîne, directement liée

au degré de polymérisation, influence diverses propriétés physiques du polymère

obtenu comme la viscosité, la température de transition vitreuse ou le module

d'élasticité.

On comprend alors que l'utilisation de polymérisations

vivantes permet d'obtenir des polymères à propriétés physiques définies.

On voit aussi que cette méthode se prête

particulièrement bien à l'obtention de copolymères en blocs de type

XXXXYYYYZZZZ ; en effet il suffit d'attendre que le monomère X soit épuisé pour

mettre le monomère Y puis Z.

Ces réactions sont très voisines des polymérisations

contrôlées ; dans celles-ci la terminaison est supprimée mais pas éliminée ce

qui veut dire qu'on peut placer le polymère dans un "état dormant" et

lui permettre de recommencer à s'allonger en modifiant par exemple la

température, ce qui réactive l'extrémité de la chaîne qu'un réactif P° était

venu provisoirement bloquer.

XXXX° + P° …….. XXXX-P En

chauffant légèrement XXXX-P ……… XXXX° + P°.

Un radical très utilisé pour bloquer provisoirement la

chaîne est le 2,2,6,6-tétraméthyl-1-pipéridinyloxy dont le nom est abrégé

en TEMPO :

Le blocage de la chaîne se fait par réaction des deux

radicaux :

Un léger chauffage libère l'extrémité de la chaîne.